配资优秀配资门户 鸡蛋又火了!医生提醒:吃鸡蛋千万留意这4点!

“我现在吃鸡蛋都有点不敢了,它到底是好是坏?”这是一位刚体检完的退休邮政工人说的话。他个子不高,身板结实,几十年来习惯早饭吃一个鸡蛋配资优秀配资门户,从来没觉得出什么问题。

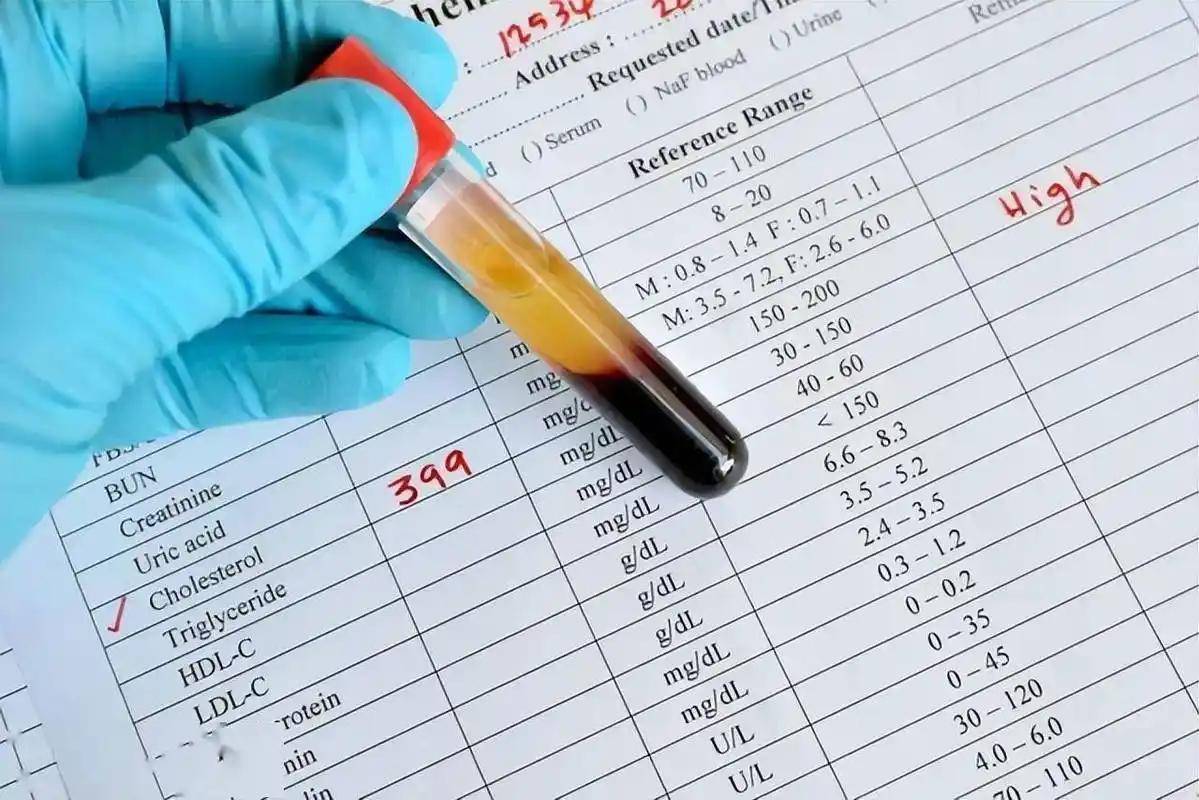

可这次体检单上胆固醇略高,医生轻描淡写地提醒一句:“鸡蛋少吃点”,让他心里打起鼓来。他想不通,一个看起来这么普通的食物,为啥忽然变得“危险”起来。

鸡蛋其实一直没出错,错的是人们对它的看法变来变去。一边说是营养标杆,一边又说是血脂炸弹;今天主张一天吃一个,明天又有人说吃三个也没事。

信息混乱,标准不一,本质上是把个体化的问题当成了全民共识。鸡蛋适合谁、怎么吃、吃多少,这些答案本来就该具体分析,但多数人只听了只言片语就开始盲目模仿,结果吃出问题并不奇怪。

蛋黄里确实有不少胆固醇,这是个被反复提起的问题。不少人看到这个数字就开始避蛋黄如蛇蝎。但光看成分不看吸收效率、身体代谢、生活习惯,这是片面的。

胆固醇摄入和血液胆固醇升高之间不是直线关系,特别是对代谢能力正常的人,适量摄入问题不大。反而是本身体重偏高、血脂已经异常、家族里有心脑血管病史的人,对蛋黄就要特别注意。

一个中等大小的鸡蛋蛋黄含有180毫克左右的胆固醇,每天吃两个就逼近推荐上限。这类人群如果在不知情下长年维持这样的饮食习惯,血脂不升才奇怪。

胆固醇本身不是坏东西,它是激素、维生素D和胆汁酸合成的基础原料,还是维持细胞膜结构稳定的关键成分。但这套系统对每个人的影响不一样。

光凭鸡蛋含胆固醇就把它打入冷宫,这是典型的用单一数据做复杂判断,是错误的简化思维。真正要关注的是,吃鸡蛋这件事在整个饮食结构中处于什么位置。如果还常吃动物内脏、奶油、油炸食品,鸡蛋就不该再加码。

烹饪方式也是影响鸡蛋健康程度的重要因素。煎、炸、爆炒、反复加热这些做法会破坏鸡蛋中不稳定的营养成分,蛋白质变性、脂类氧化,不但降低营养价值,还可能带来一些负担。

很多人喜欢吃荷包蛋那种煎得焦脆的边,看着诱人,实则是氧化物最多的时候。如果鸡蛋和动物油脂、大量精制碳水一起出现,风险自然更大。营养是组合出来的,不是一个鸡蛋的事。

此外,有些人以为生鸡蛋能保留最多的营养,就打个蛋放牛奶、蜂蜜一搅喝下去。这种吃法其实存在两个问题。

第一是安全性,鸡蛋表面可能有沙门氏菌,内部也可能因储存不当而滋生细菌。没有标注“可生食”的鸡蛋,大多数没有经过杀菌处理,直接生吃是冒风险。

第二是营养吸收率问题,生鸡蛋中存在抗生物素蛋白,会影响维生素B7的吸收,而且蛋白质本身结构完整不利于消化。生吃其实没想象中那样“保留完整营养”,反而是利用率最低的方式。

有一种常被忽视的人群,其实对鸡蛋要特别谨慎,那就是胆囊功能异常的人群。特别是有慢性胆囊炎、胆结石的人,鸡蛋中的胆固醇对胆汁成分有刺激作用。

过量摄入可能诱发胆囊痉挛,引起疼痛甚至恶心呕吐。这类人不适合空腹吃鸡蛋,尤其是煮鸡蛋或者炒鸡蛋那种结构紧实的形式。

可以改成蛋花汤、蒸蛋羹,既降低胆囊刺激,又容易消化。很多人吃鸡蛋不舒服,以为是过敏,其实是胆囊在抗议。

反过来说,那些身体健康、代谢正常的人,不该过度恐慌鸡蛋。真正应该控制的,是吃鸡蛋之外的那些隐藏风险。

比如睡前吃夜宵,饮食结构重油重盐,运动太少,烟酒不戒,这些才是血脂异常的根源。鸡蛋不过是个背锅的替罪羊。真正影响心血管的,从来不是一个鸡蛋,而是生活方式的连锁反应。

还有人说鸡蛋不能和豆浆、牛奶一起吃,会“冲突”。这类说法没有真实依据。营养之间并不总是你死我活,只要搭配合理,反而是互补关系。问题是,很多人吃得太单一。

每天只吃鸡蛋,其他营养不跟上,才是营养不均衡。鸡蛋是好东西,但不是万能替代品。蛋白质再好,也得有足够的纤维、矿物质和多种维生素配合。光靠鸡蛋补营养,是远远不够的。

食物没有好坏,只有适不适合你。鸡蛋不是风险,也不是灵丹。对胆固醇反应不敏感的人,每天吃一两个问题不大;但对高脂饮食耐受差的人,就需要控制蛋黄摄入。

这不是营养学的问题,是个体差异问题。真正要紧的,是对自己身体状况的认知,而不是跟风。

蛋白质补充渠道很多,不必盯死鸡蛋。豆制品、奶类、瘦肉、鱼虾,这些都可以分担鸡蛋的角色,避免长期依赖单一来源。要是非吃鸡蛋不可,那就注意吃的量、方式和状态。不吃焦煎蛋、不空腹吃、不生食、不超量,就是最基本的安全守则。

鸡蛋是普通食物,也是不普通的信号,它既能给出身体营养吸收的反馈,也可能提示代谢系统的异常。一个看似无害的鸡蛋,背后却藏着饮食结构、疾病风险、个体代谢差异这些层层因素。不去思考,只看数字,是没法真正吃对的。

营养学不是在厨房,也不是在朋友圈,是在每一次吃下食物之后的身体反应中。

以上内容仅供参考,若身体不适,请及时咨询专业医生

关于鸡蛋再次成为关注对象您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!配资优秀配资门户

金鼎配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。